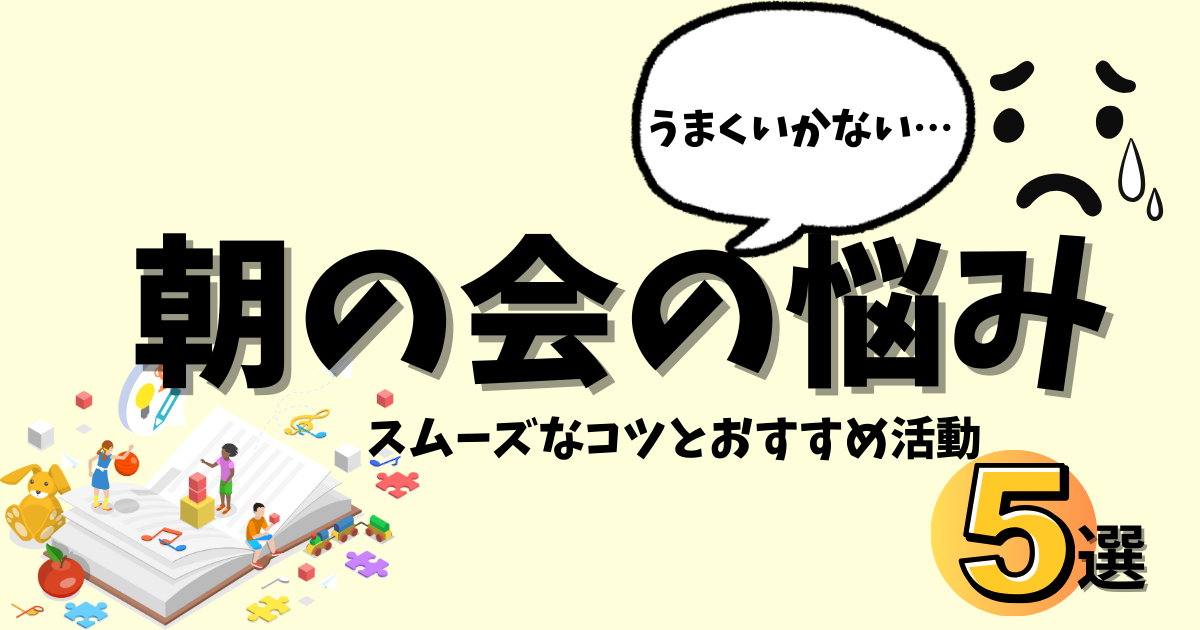

はじめに

「朝の会がざわざわして進まない…」

「子どもたちの集中力がもたない」

「日によって反応がバラバラで、うまくいかない…」

など、そんな悩みを抱えていませんか?

朝の会は、

1日のスタートを整える大切な時間 です。

でも、特別支援学校では

「集中できない」

「気持ちが切り替わらない」

「自己刺激に没頭してしまう」

などといった理由で、思うように進まないことも少なくないのでは?

朝の会をスムーズに、安心できる時間にするための工夫を、ご紹介します!

なんで朝の会がうまくいかないの?

「ちゃんとやっているはずなのに、どうしてうまくいかないの?」

と、自信を無くしていませんか?

まずは、うまくいかない原因を考えてみましょう。

特別支援学校の子どもたちは、

- 毎朝の体調や気分の差が大きい

- 活動の見通しが持てずに不安になる

- 活動と活動の切り替えが苦手

などの特性を持っていることが多くあります。

個々によって特性は様々ですよね。

つまり、

「やり方が悪い」のではなく、活動の仕組みがその子に合っていないだけなんです。

朝の会ってどんな活動があるの?

学校や学部、学級によって違いはありますが、主な活動は次の通りです。

- あいさつ(おはようございます)

- 出席確認(呼名、返事)

- 日付・天気の確認(〇月〇日〇曜日、天気は〇〇)

- 今日の予定の確認(1、朝の会 2、朝の運動 3、生活単元 …)

- 今日の給食(今日の給食は、カレーライスとサラダとプリンです…など)

- 連絡事項(雨なので、教室で遊びましょう…など)

このような活動の中で、

「ざわつきやすい」

「集中しづらい」

といった課題がある場面は、どの部分なのかを抽出します。

課題となる場面に、見通しや安心感を与える工夫は何かを考えていきましょう。

スムーズに進めるコツ5選!

ここからは、現場で実際に役立つ朝の会がラクになる工夫を5つご紹介します!

「視覚スケジュール」で見通しをもつ

▶ホワイトボードやカードで、朝の会の流れを見える化します。

イラストだけ、文字とイラスト、文字のみなど、実態に応じて提示するとGOOD!

「次はなに?」「いつ終わるの?」がわかるだけで、安心感が上がります♪

「自分の番が来る」がわかる工夫

▶出席確認などは、子どもの写真カードを使って順番を可視化します。

「待つのが苦手」な子でも、自分の番はどこか見通しを持つことで、落ち着きやすくなります。

1人1役で関わる場面をつくる

▶日替わり日直や、日付を読む人、給食発表をする人など役割を設定します。

自分の役割を楽しみにしたり、参加している感覚があったりすると、自然と集中力もアップ!

身体を使う活動を取り入れる

▶始まりの合図に「手遊び」「朝の会の歌」などを取り入れると、切り替えがスムーズになります。

身体を動かすことで、気持ちも切り替わり、みんなで動くことで一体感も生まれます。

「楽しい!やってみたい!」活動を1つ入れる

▶絵カードで今日はどんな気分かを選んだり、楽しみな活動や、頑張り宣言などを取り入れたりするのもいいですね。

自分の気持ちを表出することで、コミュニケーションの力もつきます。

今日から使えるおすすめ活動

すぐに実践できる、簡単・効果的な朝の会ネタを5つ紹介します!

朝の手遊び

▶「グーチョキパーでなにつくろう」など、知っている曲や手指を動かすことで集中を促す

子どもたちにどんな曲をやりたいかを聞くのもいいですね😊

天気カードで窓から空を見てみよう!

▶実際に外を見て選ぶことで、マッチング力や思考力、自発性がUP!

今日の気分を選ぶボード

▶表情イラストから今の気持ちを選んで発表

予定カードを順番に貼っていく

▶活動ごとにカードを1枚ずつ貼り、みんなで「1日をつくる」感覚に!

「今日の一言決意発表」くじびき

▶簡単な言葉(例:がんばるぞ!)などを引いて、みんなで宣言することで朝の雰囲気が明るくなり、一体感も見られます。

おわりに

朝の会は、ただの朝の儀式ではありません。

子どもにとって

「今日も学校に来てよかった」

と思える大事な時間となります。

そのスタートがうまくいくと、教員も子どもも1日の気持ちがぐっと軽くなります。

大切なのは、

「その子に合った形で安心できる時間をつくること」

です。完璧じゃなくていいのです。

ちょっとした工夫の積み重ねで、朝の会はどんどん良くなっていきますよ!

今後も、特別支援学校の授業づくり・支援の工夫について発信していきます。

質問や感想など、コメント大歓迎です♬

コメント