はじめに

「SNSでトラブルになってしまった…」

「学校の情報が流れているかもしれない…」

「投稿内容が原因で保護者から連絡が…」

現代社会で、生活に欠かせない存在になっているSNS。

特別支援学校の生徒もSNS利用率が年々高くなっています。

そうなると、トラブルの増加がつきもの…。

家庭にお願いする問題?

学校で取り組むべき?

SNSとの付き合い方について、どう関わるべきか悩む先生は多いのではないでしょうか?

今回は、

SNSをめぐる生徒指導の基本的な考え方

現場でできる予防・対応の工夫

を、お伝えします!

なぜ今、SNS指導が必要なの?

特別支援学校に通う生徒の中には、スマホを持ち、SNSを使っている子も増えてきました。

ただし、以下のようなトラブルも報告されています。

- 悪気なく顔写真や名前を投稿してしまう

- 他人の写真を勝手にアップする

- 見知らぬ人とつながってしまう

- 投稿した内容が炎上してしまう

などです。

一見、どこにでもある投稿でも、正しい知識や使用方法を知らないと、

思わぬ誤解や、心の傷、犯罪に巻き込まれるなどのケースにつながる恐れがあります。

SNSは、正しく使えばコミュニケーションの幅を広げるなど、便利で前向きなツールです。

だからこそ今、SNSの正しい使い方を日常の中で教えることが求められています。

SNSトラブルにはどんなものがある?

SNSを使う中で起こりやすいトラブルを知っておくことは、生徒指導の第一歩です。

代表的なトラブル例

| 種類 | 内容 |

|---|---|

| 個人情報の流出 | 本名・住所・学校名などを投稿してしまう |

| 著作権・肖像権の侵害 | 他人の画像・動画を無断でアップする |

| 誹謗中傷・いじめ | 友達の悪口や嘘の情報を投稿してしまう |

| つながりトラブル | 見知らぬ人とのやりとり/オフ会被害など |

SNSは「楽しいツール」ですが、使い方を間違えると大きな危険も伴います。

子どもたちがその危険性について、「事実」として知ることが大切です。

SNS指導のポイント3つ

① ルールを一方的に押しつけない

▶禁止だけでは効果がありません。

「なぜそのルールがあるのか」を一緒に考える時間を持つことが大切です。

例:「人の写真を勝手に載せてはいけない。なぜ?」

➡「嫌な気持ちになる人がいる」「知らない人に見られる危険がある」など、子ども自身が考えて、言葉で整理できるようにする

② 自分の情報を守る感覚を育てる

▶「パスワードを教えない」「本名を出さない」といったことを、“身を守る手段”として教えます。

例①:「インターネット上で、OK情報」ゲーム

➡項目ごとのプロフィールカードを用意。OK情報、NG情報に分ける

例②:「ストップ!トラブル」

➡実際の投稿例を見て「何が問題か(トラブルになるか)」を考える

SNSの良さもわかった上で伝える

▶否定だけでなく、「つながる」「情報を得る」などSNSの良い側面にも触れながら指導します。

教員もSNSを日常で使っていますし、子どもたちにだけ強く否定や禁止をするのは説得力に欠けます。

子どもたちにとっては、SNSも社会への入り口のひとつです。

その視点を忘れずに指導することが信頼につながります。

今日からできる3つの取り組み

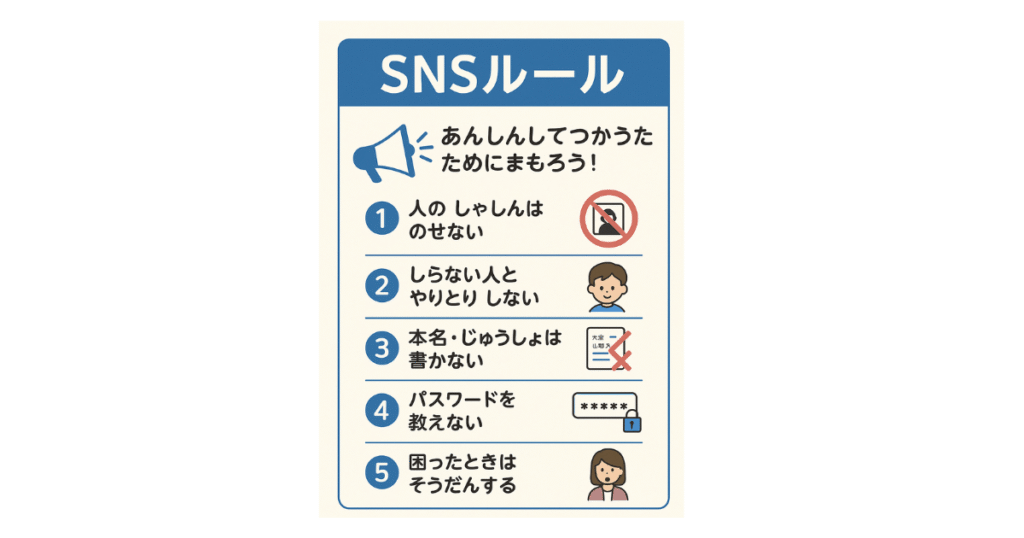

SNSルールのポスターを教室に貼る

▶「人の写真は載せない」「知らない人とやりとりしない」など、視覚的に伝えましょう。

SNSのミニ授業を月1回取り入れる

▶1回5分でもOK!投稿例・クイズ・振り返りなどで活用しましょう。

何かあったら相談していい場所を伝える

▶「悩んだときは先生に」「トラブルは1人で抱えなくていい」ことを繰り返し伝えます。

おわりに

SNS指導のゴールは「使わせないこと」ではなく、「安心して付き合う力」を育てることです。

誰でも失敗はあるけれど、それを「どう受け止めて学ぶか」が指導のカギとなります。

学校と家庭が連携し、大人が寄り添いながら、少しずつ「自分を守れる力」を育てていけるように

したいですね。

今後も、特別支援学校の授業づくり・支援の工夫について発信していきます。

質問や感想など、コメント大歓迎です♬

コメント